Störender Sekundärschall durch Krananlagen in der Produktion

Lagerung von Kranbahnen in Gebäuden mit Mischnutzung zur Erhöhung des Wohn- und Arbeitskomfortes.

Startseite » Case Studies » Störender Sekundärschall durch Krananlagen in der Produktion

Ausgangslage

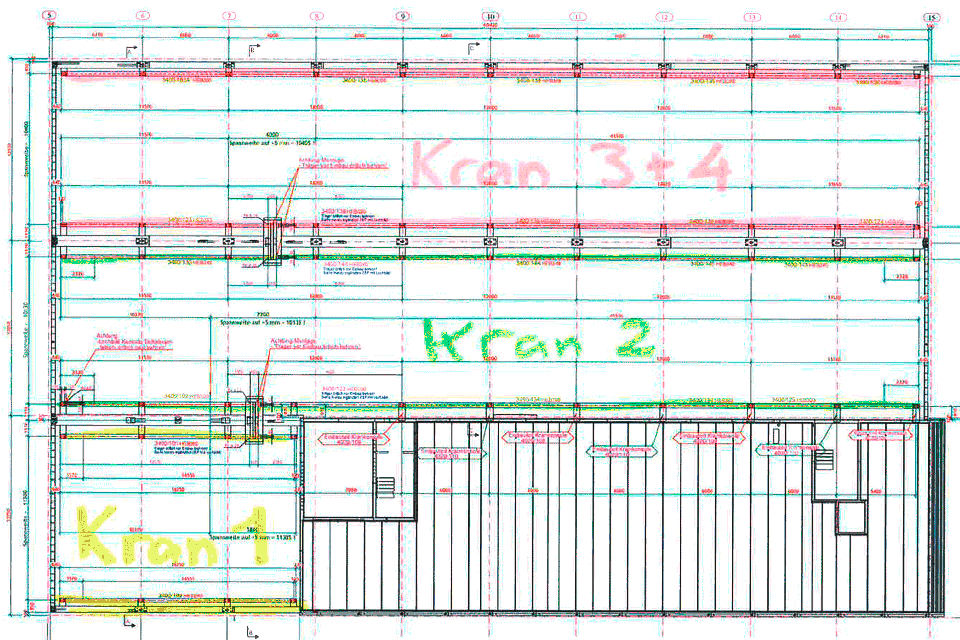

Beim Neubau eines Produktions- und Bürogebäudes in der Schweiz wurden vier Brückenkrananlagen realisiert. Das Gebäude wurde mehrheitlich aus Betonfertigelementen konzipiert und erstellt. So ist die Deckenkonstruktion eine Beton-Stahl-Verbund-Fertigdecke und die Wände (Trennwand) sind aus Stahlbeton-Fertigelementen. Die Büros sind mit ihren zwei Stockwerken direkt im Produktionsgebäude integriert und machen etwa einen Viertel der gesamten Grundfläche aus. Im Bürotrakt ist zusätzlich ein Schulungsraum integriert, wo interne wie externe Schulungen stattfinden.

Dieses Gebäude wird nur von einer einzigen Firma genutzt – somit liegt keine Mischnutzung vor, wo andere Parteien vor Lärm hätten geschützt werden sollen. Allerdings schreibt das SECO in der Wegleitung zum Art.22 (Lärm und Vibrationen) der Verordnung 3 des Arbeitsgesetztes, dass in Büros ein Lärmexpositionspegel LEX in dB(A) zwischen 40 und 50 dB(A) und in Unterrichtsräumen von 40 dB(A) erreicht werden soll.

Das Gebäude wurde Ende 2019 bezogen, seither sind beim Management der Firma verschiedene Beschwerden von Mitarbeitern über störende Lärmbelastung durch den Kranbetrieb eingereicht worden.

Scheinbar werden Störenergien aus dem Betrieb der Kranbahnen in die Büroräumlichkeiten des 1. und 2. Obergeschosses eingeleitet, die dort als störende Luftschallimissionen (sekundärer Luftschall) wahrgenommen werden. Diese Case Study zeigt die Ursachen auf, hält fest ob eine Lagerung der Kranbahnen von Anfang an notwendig gewesen wäre und formuliert Empfehlungen für die Zukunft.

Aufgabenstellung

Die mehrstufige Herangehensweise der HBT-ISOL AG soll anhand der folgenden Schritte ein Gesamtbild schaffen und schlussendlich erörtern, ob eine Lagerung von Kranbahnen erforderlich ist:

- Erfassen von relevanten Anlagen- und Gebäudekennwerten

- Problemanalyse im laufenden Betrieb

- Einschätzung der Situation

- Schwingungstechnische Messung der Deckeneigenfrequenzen

- Auswertung der Messungen

- Empfehlung von konkreten Massnahmen

Messprozedere

Die Messungen wurden fast ausnahmslos mit der Krananlage Nr. 2 durchgeführt. Bei dieser ist einerseits der Lastentransport sehr einfach (vornehmlich Verkehrszone) und andererseits grenzt diese direkt an die Büroräume.

Vor den Messungen wurde gemeinsam mit dem Bauherrn das subjektive Lärmempfinden in den Büroräumlichkeiten beurteilt. Hierbei zeigte sich deutlich, dass das Verfahren der Laufkatze sowie das Betätigen des Hubwerks kaum zu hören sind und daher davon ausgegangen werden kann, dass diese Kranelemente nicht zu Störungen führen. Aus diesem Grund wurden keine Messungen mit der Laufkatze bzw. dem Hubwerk durchgeführt. Hingegen konnte das Verfahren der Brücke deutlich wahrgenommen und zugeordnet werden. Zusammenfassend wurden folgende Schwingungs- und Luftschallpegel-Messungen durchgeführt:

- Luftschallpegelmessungen in den Büros im 1. und 2. Obergeschoss

- Schwingungsmessungen auf der Decke über EG und an Wänden im 1. + 2. OG

- Schwingungsmessungen bei Kranbahnaufhängepunkt

Messungen Luftschallpegel

Der Luftschallpegel wurde für 30 Sekunden während dem Verfahren der Kranbrücke (Krananlage 2) im Schulungsraum im 1. OG sowie im Sitzungszimmer im 2. OG gemessen. Die Ergebnisse sind in nebenstehender Tabelle zusammengefasst:

Schalldruckpegel im Schulungsraum bzw. Sitzungszimmer bei verschiedenen Betriebszuständen. Krananlage 2 als Anregungsquelle.

Bemerkung: Die Messergebnisse sind mit jeweils einer Messposition und einer Messung ermittelt.

Schwingungsmessung auf Decke und Wände

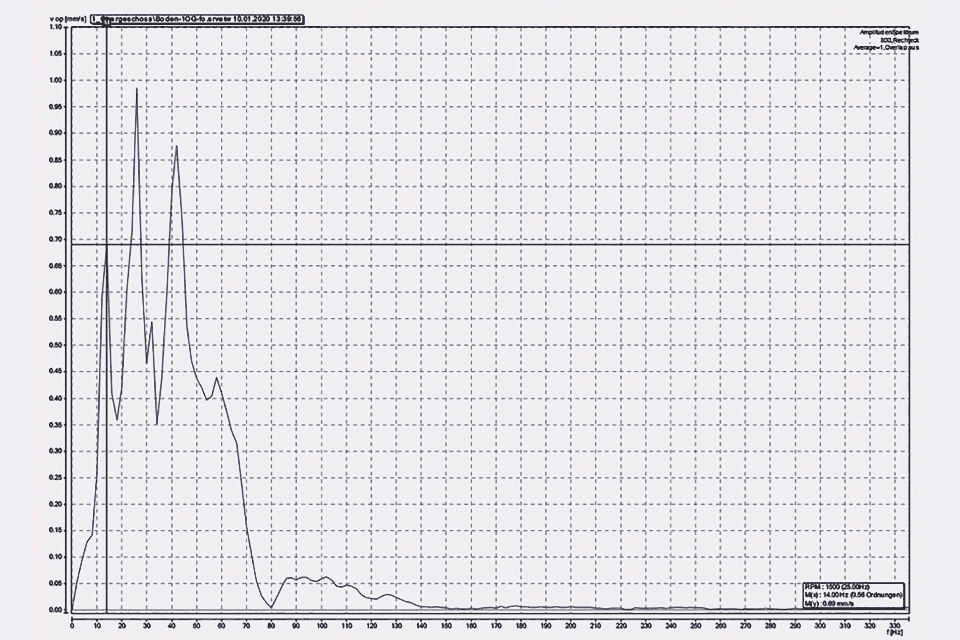

Die Deckeneigenfrequenz liegt bei 14 Hz, was für derartige Baukonstruktionen und Gebäudestrukturen

plausibel ist.

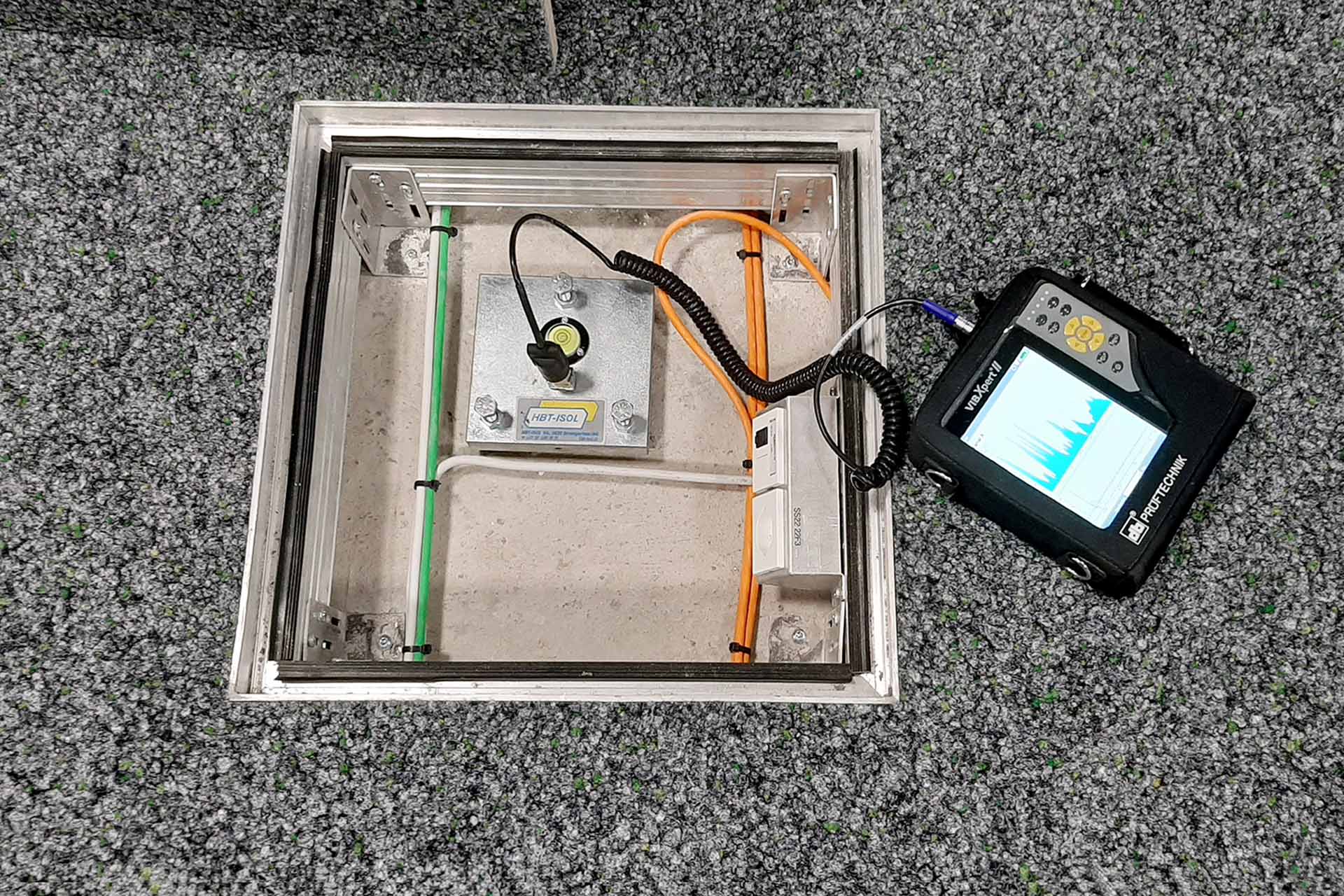

Ausgehend von den subjektiven Hörproben und der Baukonstruktion der Wände in Elementbauweise wurde versucht, die Eigenfrequenzen der Wände zu ermitteln. Hierzu wurde die Stahlplatte mit dem Beschleunigungsaufnehmer von Hand an die Wand gepresst und angeregt (auf eine mechanische Befestigung des Beschleunigungsaufnehmers wurde aus naheliegenden Gründen verzichtet).

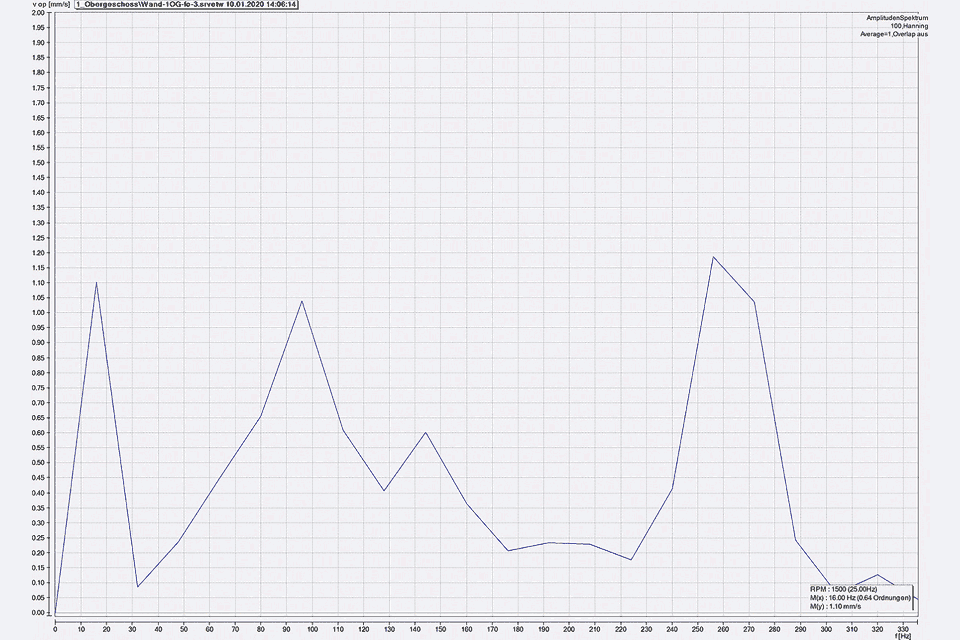

Die Wandeigenfrequenz liegt wohl bei 16 Hz, was aber aufgrund der Messbedingungen mit einer grossen Messunsicherheit behaftet ist.

Schwingungsmessung der Kranbahn

In der Bodenöffnung im 1. OG an der Wand sowie an der Kranbahn wurden bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Gewichten die Deckenschwingungen bei einer Kranfahrt ermittelt.

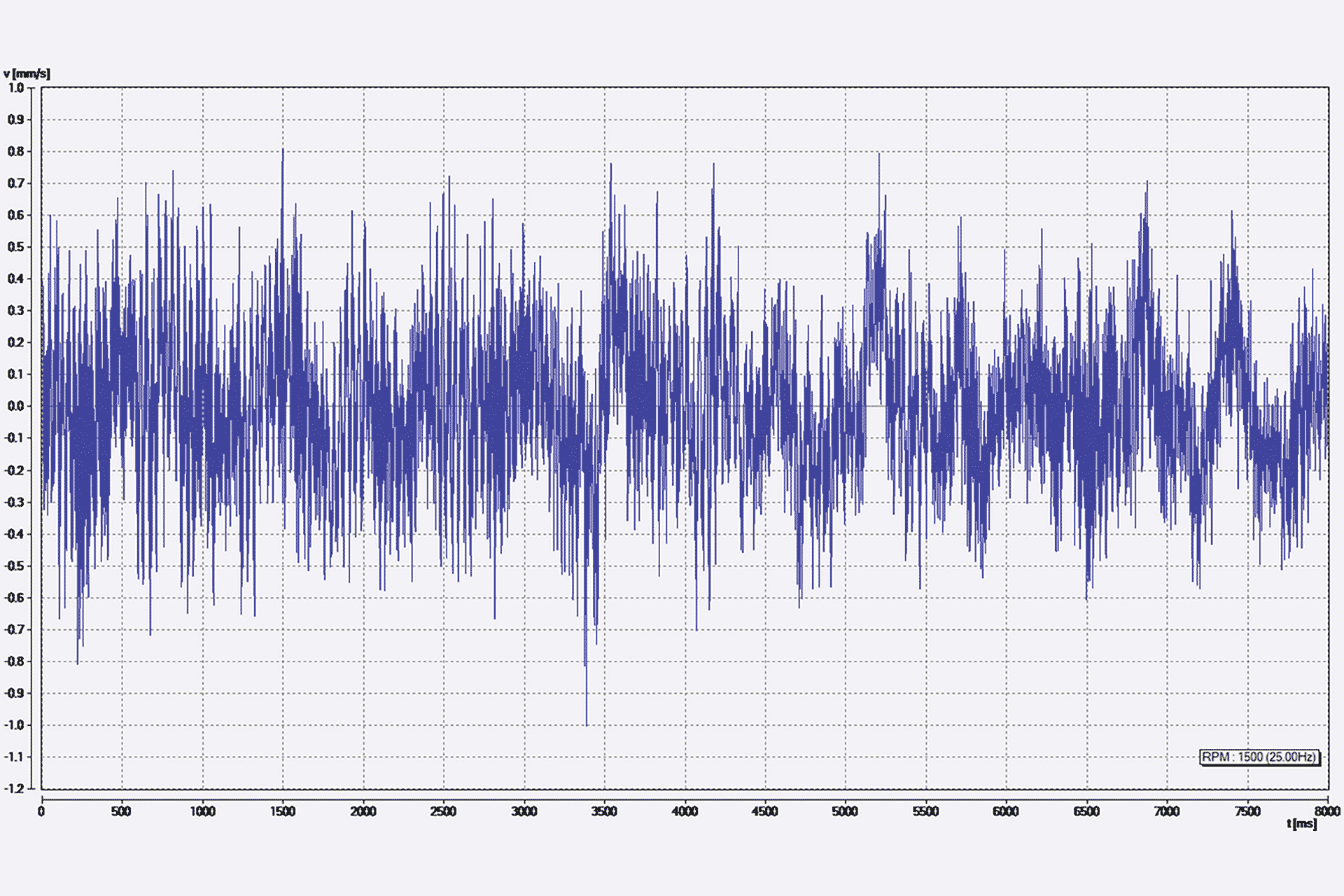

Zeitsignal der Decke über EG

bei Kranfahrt mit maximaler Geschwindigkeit, ohne Last (Leerfahrt), Messdauer 8 s, die maximalen Deckengeschwindigkeiten liegen bei ca. 0.8 mm/s

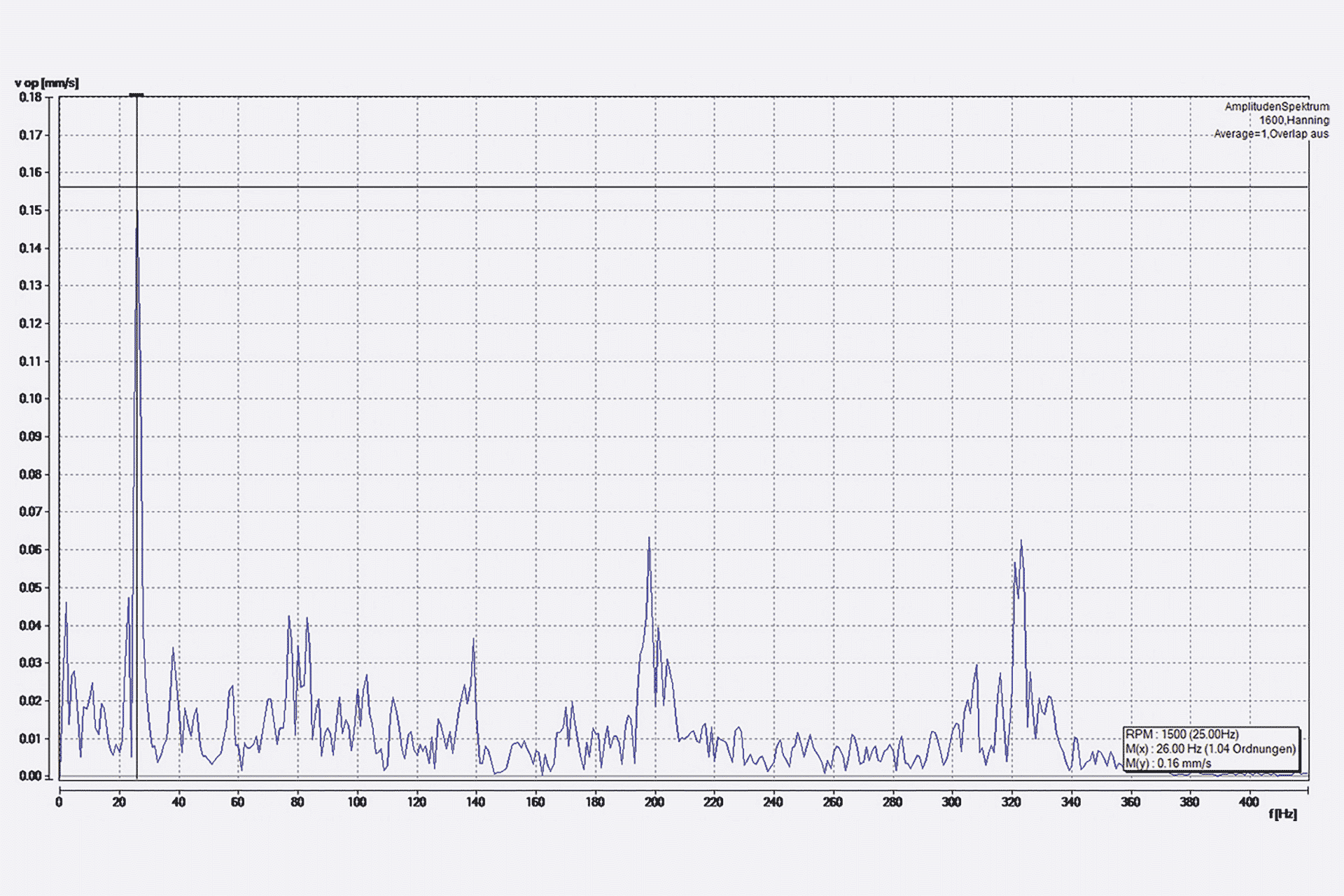

Amplitudenspektrum aus dem Zeitsignal

der Decke über EG bei Kranfahrt mit maximaler Geschwindigkeit, ohne Last (Leerfahrt); der Peak bei 26 Hz ist dominant. Aus der Messung der Deckeneigenfrequenz geht hervor, dass ebenfalls die Frequenz von 26 Hz gut anzuregen ist.

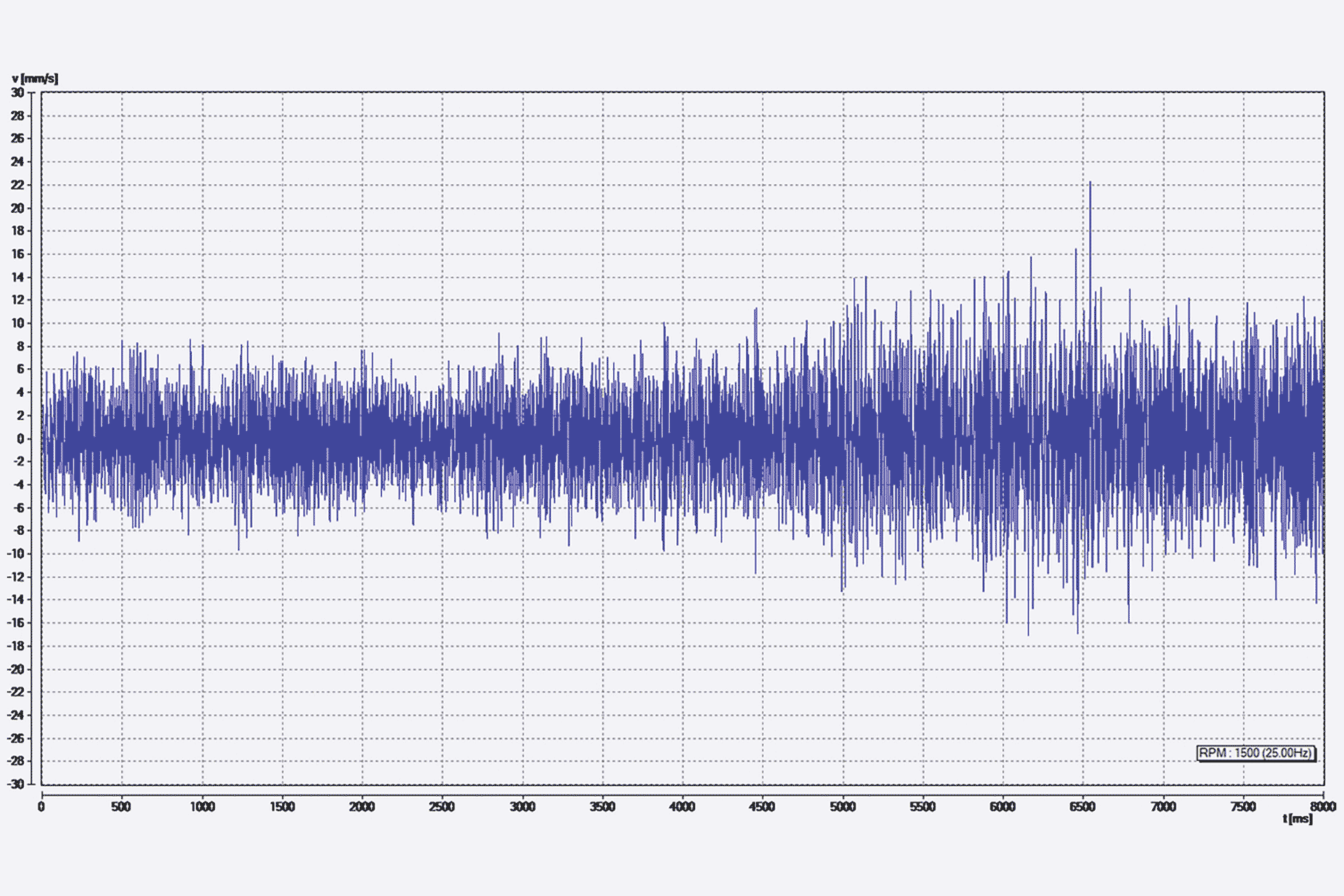

Zeitsignal auf dem Kranbahn-Träger

(Kanal A) bei Kranfahrt mit maximaler Geschwindigkeit und ohne Last (Leerfahrt), Messdauer 8 s, die maximalen Geschwindigkeiten auf dem Träger liegen bei ca. 16.0 mm/s

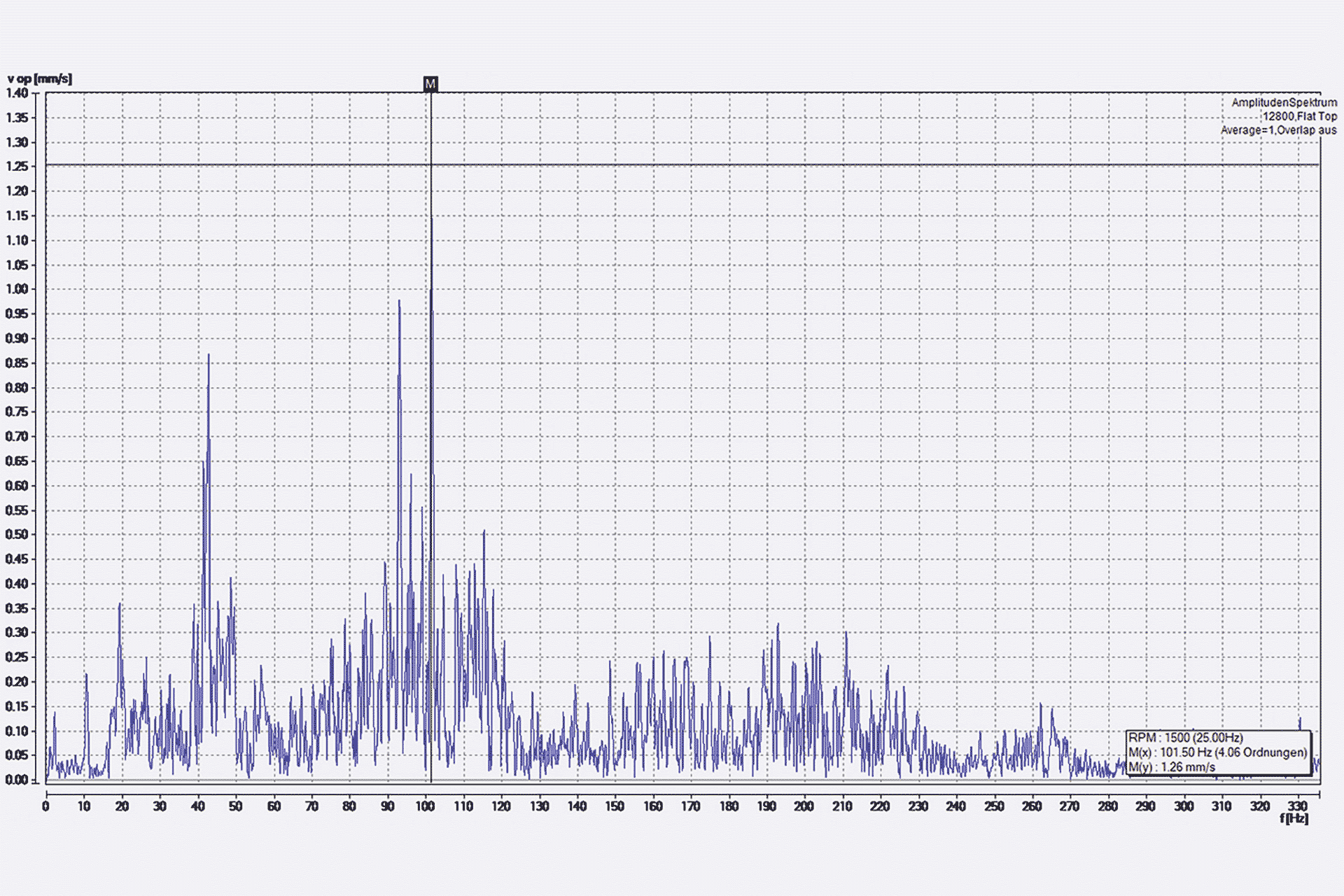

Amplitudenspektrum aus dem Zeitsignal

des Kranbahn-Trägers bei Kranfahrt mit maximaler Geschwindigkeit, ohne Last (Leerfahrt); der grösste Peak liegt bei 102 Hz. Die Anregung auf dem Kranbahn-Träger liegt vorwiegend im Frequenzbereich von 10 bis ca. 240 Hz.

Ergebnisse

Gemessen wurde hier u.a. der sogenannte äquivalente Dauerschallpegel Leq. Die A-Bewertung soll das menschliche Hörvermögen nachbilden, welches bei tieferen Frequenzen nachlässt. Die C-Bewertung korrigiert den Schalldruckpegel nur marginal.

Der A-Bewertete Pegel LA,eq liegt bei knapp 50 dB(A). Dies gilt als relativ laut, es ist daher verständlich, dass dies beanstandet wird. Zusätzlich wurde der äquivalente Dauerschallpegel mit einer C-Bewertung ausgewertet. Von Interesse ist die Differenz der beiden bewerteten Pegel. Die vorliegende Differenz von 12 bis 15 dB lässt den Schluss zu, dass zwar grosse Anteile tieffrequenter Störgeräusche vorhanden sind, es sich aber nicht um ein ausschliessliches Tieftonproblem handelt (ansonsten müsste die Differenz grösser 20 dB sein).

Aus den Luftschallmessungen geht auch hervor, dass die Reduktion der Fahrgeschwindigkeit des Brückenkranes den Luftschallpegel nur geringfügig senkt. Demnach wäre eine solche betriebliche Einschränkung nicht verhältnismässig.

Aus den Pegelmessungen zeigt sich ebenfalls, dass die Last am Kran keinen massgeblichen Einfluss auf den Luftschallpegel hat.

Die Deckeneigenfrequenzen liegen bei rund 14 Hz. Daraus folgt, dass eine allfällige elastische Lagerung der Kranbahn eine Abstimmfrequenz von ≤ 5 Hz haben sollte bzw. die Abstimmfrequenz sollte bei den verschiedenen Lastfällen wenn möglich nicht über 10 Hz liegen. Da aber bei der Schwingungsmessung der Decke über EG der dominante Peak bei 26 Hz liegt (sowohl bei Leerfahrt wie auch bei Fahrt mit 1.5 t Last), sich die Deckeneigenfrequenz von rund 14 Hz nicht abbildet, kann davon ausgegangen werden, dass es sich nicht um ein Resonanzproblem handelt, sondern um ein breitbandiges Körperschallproblem.

Die Auswertung der Schwingungsmessung am Kranbahnträger zeigt im Zeitsignal relativ hohe Geschwindigkeiten von bis zu 20 mm/s. Im zugehöhrenden Amplitudenspektrum sind zwar Peaks bei rund 45 Hz, 92 Hz und 102 Hz vorhanden, jedoch ist letztlich von einer breitbandigen Anregung von zwischen 10 bis ca. 240 Hz auszugehen.

Fazit

Die gemessenen Luftschallpegel von gegen 50 dB(A) in den Büroräumlichkeiten führen verständlicherweise zu Beanstandungen, da diese gut hörbar sind und deutlich über einem üblichen Büro-Lärmpegel liegen.

Die Schwingungsmessungen zeigen, dass eine breitbandige Störung besteht. Die Messungen auf der Decke über EG und dem Wandelement zeigen ebenfalls eine breitbandige Anregung. Demnach kann von einem klassischen Körperschallproblem ausgegangen werden und es besteht kein sogenanntes Resonanzproblem – wo eine dominante Anregefrequenz eine Eigenfrequenz von einem Bauteil «trifft».

Die Eigenfrequenz der Decke als auch der Wandelemente dürfte über 14 Hz liegen. Bei einer elastischen Lagerung der Kranbahn müsste dies berücksichtigt werden.

Idealerweise sollte der Schalldruckpegel durch Massnahmen in den Büroräumlichkeiten um 10 bis 15 dB(A) gesenkt werden, was einem Luftschallpegel von 35 bis 40 dB(A) entsprechen würde. Damit wären zwar die Krananlagen immer noch hörbar, jedoch dürfte dies im Büroalltag nicht mehr störend sein (z.B. besteht bei der Firma Roche in Basel für neugeplante Grossraumbüros die Anforderung von mind. 40 dB(A) an den Grundschallpegel).

Auch wenn keine SIA-Norm das Entkoppeln von Kranbahnen in eigenen Betrieben vorschreibt, ist es aus oben genannten Gründen empfehlenswert dies zu tun.

Massnahmen an den Laufrollen

Mehrere «Stellschrauben» tragen dazu bei, dass der Luftschallpegel in den Büros um 10 bis 15 dB(A) gesenkt werden kann.

Durch das Befahren der Kranbahnträger mit den Stahlrollen entsteht Reibung und dadurch eine geringe Korrosion. Zusammen mit der normalen Verschmutzung führt dies zu einem unruhigen «Lauf» und erzeugt dadurch höhere Körperschallanregungen.

Hier sind Massnahmen zu prüfen ob andere Rollen oder eine automatische Reinigung der Laufflächen möglich ist. Sofern möglich, sollte bei Mischnutzungen eines Baus immer auf Stahlrollen verzichtet werden.

Die einzigen Massnahmen, welche mit Sicherheit den Schalldruckpegel um 10 bis 15 dB(A) senken, sind elastische Lagerungen der Kranbahn-Träger. Wenn dies bereits in der Planungsphase angedacht wird, lässt sich eine solche Massnhame kosteneffizient umsetzen. Zwei Methoden sind denkbar:

Variante 1

Bei den neu zu konzipierenden Aufhängungen sind die Kranbahn-Träger von den Stahlaufhängungen mittels Polyurethanschaum-Platten des Typs ISOLMER®/ ISOLDYN® elastisch zu trennen. Diese elastische Entkopplung kann im Optimum eine Eigenfrequenz von ca. 10 Hz erreichen.

Variante 2

Elastische Trennung zwischen Kranbahn-Träger und Stahlaufhängung mittels Stahlfederelementen des Typs ISOFED®. Die elastische Entkopplung kann im Optimum eine Eigenfrequenz von < 8 Hz erreichen. Der Lösungsvorschlag ist im Bild unten dargestellt. Der Vorteil dieser Variante gegenüber Variante 1 ist, dass im «Last-Zielbereich» eine tiefere Eigenfrequenz der Lagerung erreicht werden kann und somit eine bessere Entkopplung stattfindet.

Lassen Sie Ihre Kranbahnlagerung direkt durch unser Engineering dimensionieren: